Die Plattform Wissen auf nachtkritik.plus bündelt und reflektiert den erreichten Stand der Entwicklung im Bereich Theater und Digitalität.

Bereits jetzt sind dort fast achtzig Beiträge zu diversen technischen Tools, Tutorials und Werkstatt-Gespräche zu finden, die digitale Technologien

und ihre Anwendung erklären oder Erfahrungen damit reflektieren. Das Portal ist als offene Plattform angelegt, an der sich jede*r beteiligen und eigene Beiträge beisteuern kann.

Ziel ist, das Wissen im Bereich Theater und Digitalität für so viele Interessierte wie möglich zugänglich zu machen und einen Austausch darüber zu ermöglichen.

Kooperationspartner von nachtkritik.de sind die Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund und die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG), die bereits wichtige Inhalte zur Verfügung gestellt haben.

Am 10. März 2022 um 19:30 Uhr wird das Portal mit einer digitalen Veranstaltung eröffnet:

Digitales Wissen @nachtkritik.de oder: Warum wir glauben, dass das wichtig ist.

- 19:30 Uhr: Begrüßung und Vorstellung des Portals

Mit: Kai Festersen, Timo Raddatz und Esther Slevogt. Moderation Christian Rakow. (Dauer: 15 min)

Die Digitalisierung verändert Öffentlichkeit und Gesellschaft. Und sie verändert das Theater. Als Portal für Theaterkritik, Diskurse und Informationen rund um das Theater eröffnet nachtkritik.de eine Wissensplattform für Digitalität und Technologie im Theater. Warum und wie, erklären Kai Festersen, Timo Raddatz und Esther Slevogt. - 19:45 Uhr: Im/material Theatre Spaces - Erweiterte Realitäten zwischen Kunst und Technik

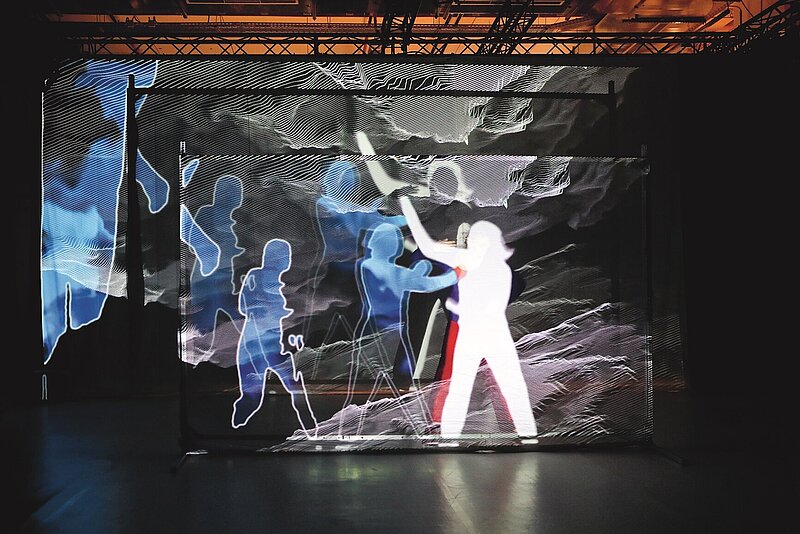

Präsentation von Franziska Ritter / Pablo Dornhege (digital.DTHG). Theater ist seit jeher Vorreiter für die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, es ist Ort für künstlerische und technische Innovation, Experiment und Forschung. Mit dem Forschungsprojekt Im/material Theatre Spaces hat die DTHG untersucht, welche Potentiale Neue Technologien wie Virtual und Augmented Reality vor, hinter und auf der Bühne entfalten können – ob als kreatives Entwurfswerkzeug, als Konstruktionshilfe für virtuelle Bauproben, als didaktischer Lehr- und Lernraum, oder als Vermittlungsinstrument für Theatergeschichte. Die praxisnah in Kooperation mit Theatern, Firmen und freien Ensembles entwickelten prototypischen Musterlösungen und Arbeitsmethoden sind nachhaltig übertragbar - die Erkenntnisse werden auch auf der Wissensplattform von nachtkritik.plus veröffentlicht. Franziska Ritter und Pablo Dornhege leiten das Forschungsprojekt "Im/material Theatre Spaces" und sind Beauftragte für Digitalität und Neue Technologien der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG). - 20:15 Uhr: Making Of: Digitaltheater. Showcase des Fellowship_5 der Akademie für Theater und Digitalität

Teilnehmende am Fellowship Programm der Akademie für Theater und Digitalität stellen die Projekte vor, an denen sie während ihrer 5 Monate in Dortmund geforscht haben. Das Programm richtet sich an alle Menschen, die sich im Theater-Kontext mit digitalen Technologien auseinandersetzen, und bietet den von einer unabhängigen Jury ausgewählten Stipendiat*innen den Rahmen, ohne Produktionsdruck künstlerisch zu forschen. Im 5. Semester (Fellowship_05) forschten Elena Tilli/Samuel Chan, Yvonne Dicketmüller, Luise Ehrenwerth, Katie Hawthorne, Kiran Kumar/Kai Tuchmann, Peter Lorenz/Johannes Payr, Elena Tilli/Samuel Chan an der Akademie.

Einführung, Präsentation & Moderation: Martina Leeker

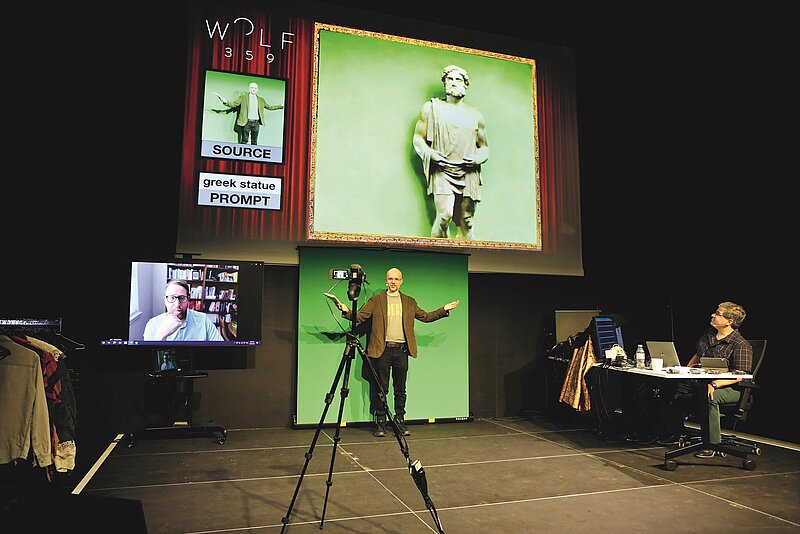

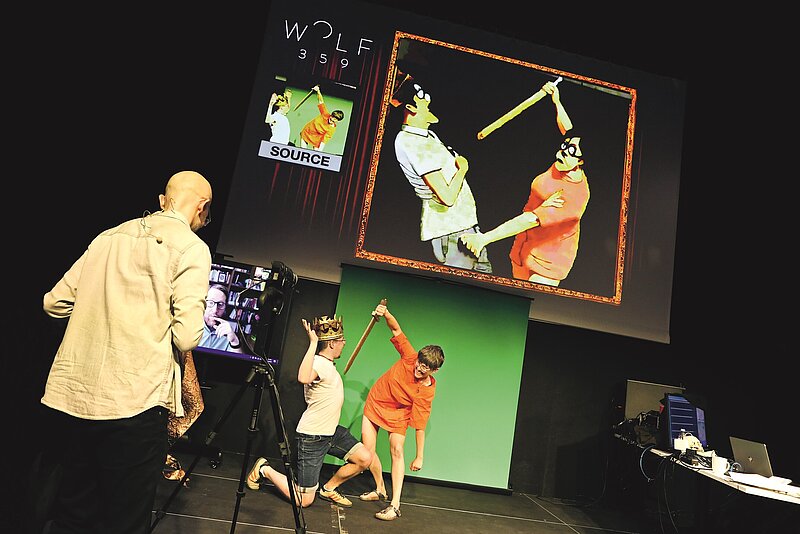

AI Assisted Theatrical Design – Elena Tilli und Samuel Chan

Das Team setzt dort an, wo Vorstellungkraft und Kommunikationsmöglichkeiten und Machbarkeit ihren Schnittpunkt, vor allem aber ihre Grenzen haben. Anhand tausender Bilder von Bühnen und weiterem Bildmaterial trainieren sie eine künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe es möglich sein soll, 2-dimensionale Modelle von möglichen Bühnenbildern herzustellen, die zu einem 3-dimensionalen Modell verarbeitet werden können. Der Clou: mit diesen Modellen sollen sich auch verschiedene Beleuchtungsszenarien, Projektionsmöglichkeiten und Umbauten simulieren lassen.

Automating the Audience – Katie Hawthorne

Wie wird das Publikum der Zukunft aussehen? Mit dieser Frage nahm Katie Hawthorne ihr Fellowship an der Akademie auf. Nachdem sie sich im Rahmen ihres PhD mit dem Konzept der "Liveness", also dem Live-Erlebnis und was es ausmacht, beschäftigt hat, spinnt sie den Gedanken hier weiter. Digitale Technologien, ausgehend vom Computer übers Smartphone bis hin zu Live-Schalten, aber auch virtuelle Realitäten verändern nicht nur die künstlerischen Formate, sondern letztendlich auch das, was wir so selbstverständlich Publikum nennen.

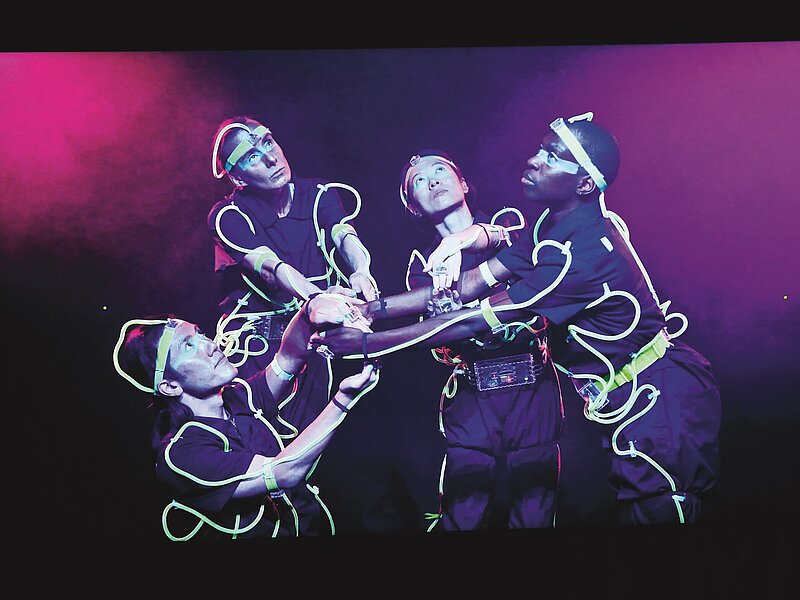

Connecting:stitches - Luise Ehrenwerth

Die Kostümbildnerin beschäftigt sich im Rahmen ihres Forschungsprojektes mit digitalen Technologien im Bereich textiler Gestaltung. Dabei verwebt sie unter anderem leitfähige Materialien mit Stoffen, die das Einarbeiten von Mikrocontrollern ermöglichen. Beim "Smart Costume" kann das Gewand mit den anderen Bühnenelementen in Verbindung treten. An anderer Stelle setzt sich Ehrenwerth mit Augmented Reality auseinander und vernäht visuelle Marker, mithilfe derer das Kostüm virtuell erweitert und variiert werden kann.

Dear Dead Doctor - Kiran Kumar und Kai Tuchmann

Die gemeinsame Recherche des Tänzers Kiraṇ Kumār und des Dramaturgen Kai Tuchmann dient der Entstehung von "Dear Dead Doctor". In der Form eines offenen Briefes an Kirans verstorbenen Großvater, der ein Doktor der westlichen Medizin gewesen ist, erforscht das Projekt performative Strategien, medizinisches und somatisches Wissen auf der Bühne in einen Dialog zu bringen. "Dear Dead Doctor" versucht das Digitale so einzusetzen, dass es aus der Form der Autobiografie herausreicht und zur Mythographie überleitet, die in jeder Aufführung kollektiv und situiert neu erschaffen wird. Somit hinterfragt Kumar und Tuchmanns Recherche, wie das Digitale, die (in der Schriftkultur begründeten) Prozesse und Protokolle des Dokumentarischen erweitern kann.

Digital Fabrics - Yvonne Dicketmüller

Die Künstlerin und freie Theatermacherin befasste sich an der Akademie mit 3D gedruckten Stoffen und textilen Elementen, und schließlich konnte sie ganze Kleidungsstücke mit verschiedenen Bewegungsqualitäten herstellen. Neben 3D-Druck forschte sie an spezieller Software und Programmiertechniken, mit denen sich etwa Herstellungsprozesse einzelner Elemente effizienter gestalten oder sich Materialien mit verschiedenen Eigenschaften produzieren lassen.

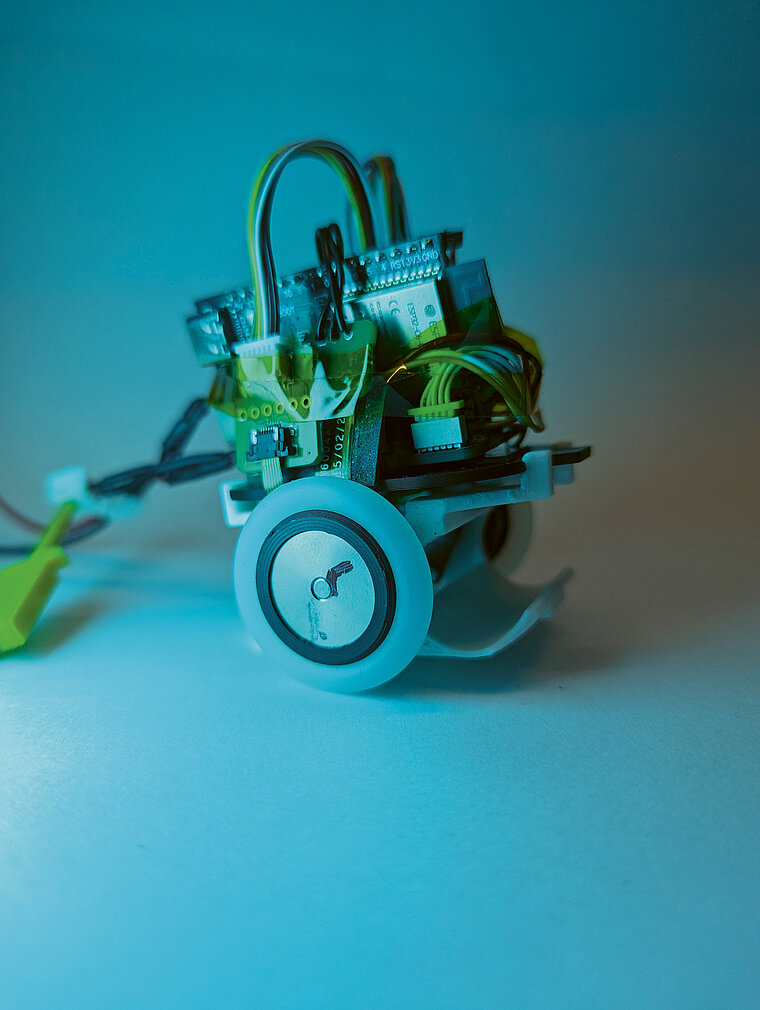

Theater Delivery & Robotic Performance Space - Johannes Bereiter-Payr und Peter Lorenz

Johannes Payr, Künstler, Techniker und Wissenschaftler, inszeniert gemeinsam mit dem Regisseur und experimentellen Theatermacher Peter Lorenz ein partizipatives Theatererlebnis für das eigene Wohnzimmer- im Pizzarkarton. Mithilfe der digitalen Technologien, die aufwendig in der zunächst unscheinbaren Schachtel verbaut sind, erschafft das Duo ein haptisches, interaktives Performance-Erlebnis, das zum Mitmachen einlädt: sie verstehen ihre Arbeit als "Open Source"-Projekt, das von lokalen Maker-Communities selbstständig gebaut und auch weiterentwickelt werden kann. - 21:15 Uhr: Panel Making Of: Digitaltheater II – Künstlerisch forschen. Archivieren, Distribuieren, Reflektieren

Gespräch über Künstlerische Forschung und Ergebnissicherung. Mit: Marcus Lobbes (Direktor Akademie Theater und Digitalität, Dortmund), Pablo Dornhege / Franziska Ritter (digital.DTHG), Ilja Mirsky (Dramaturg, Programmierer und Medienkünstler, Tübingen) und Esther Slevogt (nachtkritik.de, Berlin). Moderation: Martina Leeker

Die Beteiligten

Pablo Dornhege erforscht, entwickelt und gestaltet reale und virtuelle narrative Räume. Als Gastprofessor leitete er den Studiengang Entwerfen Raumbezogener Systeme an der Universität der Künste Berlin. Neben seiner Tätigkeit als freier Szenograf unterrichtet und forscht er an einer Reihe von Hochschulen im In- und Ausland. Er beratend die Entwicklung der Wissensplattform nachtkritik.plus unterstützt.

Kai Festersen ist Theaterregisseur, Initiator und Entwickler von theaterkanal.de (inzwischen offline) und theatertexte.de, künstlerischer Betriebsdirektor der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, kurzzeitig Betriebsdirektor der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund, im Hauptberuf derzeit Chefdisponent am Schauspielhaus Bochum, maßgeblich an der konzeptionellen Entwicklung von nachtkritik.plus beteiligt.

Martina Leeker (Priv.-Doz.) ist Medien- und Theaterwissenschaftlerin. Ihre Forschungsgebiete sind u.a. Digitale Kulturen, Performativität und Digitalität, Kritische Medientheorie, Theater und Medien, Art and Technology. Sie ist Initiatorin des Respectful Nettheatre Cannel und lehrt zur Zeit an der Universität Köln. Im Kontext des Portals Wissen auf www.nachtkritik.plus entwickelt sie aktuell gemeinsam mit Esther Slevogt die Reihe zu Geschichte und Gegenwart von Theater und Liveness im Internet Performing Internet oder: Wie das Theater ins Netz kam

Marcus Lobbes ist Direktor der Akademie für Theater und Digitalität, der 2019 neugeründeten, sechsten Sparte am Theater Dortmund. Er arbeitet seit 1995 als Regisseur, Ausstatter und Autor im Musik- und Sprechtheater. Seit 2014 wird er regelmäßig als Gast an renommierte Hochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen.

Ilja Mirsky ist Dramaturg (am Institut für theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater Tübingen, 2019-2022), Programmierer und Medienkünstler. Ilja promoviert zu Mensch-KI Interaktionen an der Universität Tübingen und an der Züricher Hochschule der Künste, ZHdK. Er doziert zu Methoden der digitalen Dramaturgie an der Theaterakademie August Everding in München und an der ADK Baden-Württemberg in Ludwigsburg.

Christian Rakow leitet die Redaktion von nachtkritik.de. Seit 2013 ist der promovierte Literaturwissenschaftler außerdem Mitorganisator der Konferenz "Theater & Netz" von nachtkritik.de und Heinrich Böll Stiftung. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit als Kritiker und Kulturjournalist sind digitale Theater- und Gamingformate. Von 2016 bis 2019 gehörte er der Jury des Berliner Theatertreffens an.

Timo Raddatz schloss im Januar 2022 ein Theaterstudium an der Zürcher Hochschule der Künste ab. Neben seinen Arbeit(en) als Dramaturg verfolgt er verschiedene kreative Projekte, mal als Videodesigner, mal als Produktions- oder Projektleiter. Timo Raddatz gehört gemeinsam mit Kai Festersen und Esther Slevogt zur Projektleitung bei der Entwicklung von nachtkritik.plus.

Franziska Ritter ist Szenografin und studierte Architektur an der TU Berlin, wo sie u.a. den Studiengang Bühnenbild_Szenischer Raum mit aufgebaut hat. Zur Zeit promoviert sie im Rahmen des DFG-Projektes Theaterbauwissen zum Thema Architekturfotografie über die Theaterbausammlung des Architekturmuseums.

Esther Slevogt ist Chefredakteurin und Mitgründerin von nachtkritik.de. Initiatorin der Konferenz "Theater & Netz", auf der nachtkritik.de seit 2013 in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung jährlich die Folgen der Digitalisierung für die Darstellende Kunst untersucht und diskutiert. Sie leitet die Entwicklung des Projekts nachtkritik.plus.